Número 11

Vida silvestre y comunidad: la encrucijada entre la cacería y la conservación de mamíferos en el Sur de Córdoba

Javier Racero-Casarrubia

Postgrado en Ciencias Sociales. Facultad de Humanidades y Ciencias de La Educación, Universidad Nacional de La Plata Argentina. Grupo Investigación Biodiversidad Unicórdoba, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de Córdoba, Montería, Colombia. Código Postal: 230002. [email protected] ORCID: 0000-0001-5989-4174

Introducción. Alto Sinú y San Jorge: biodiversidad, comunidades y desafíos de conservación

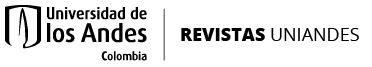

Por su gran biodiversidad, las subregiones Alto Sinú y San Jorge, ubicadas al sur del departamento de Córdoba, son de amplio interés para la conservación. Esto se debe a que, al sur de la región Caribe, se encuentran los relictos de bosque húmedo tropical, protegidos bajo la figura de conservación de orden nacional, el Parque Nacional Natural (PNN) Paramillo, además de su zona de amortiguación[1], una franja que rodea las áreas protegidas (AP) y que protege de los impactos producidos por el hombre. Existen además unas reglas especiales de manejo acordadas con las comunidades para cuidar la naturaleza de la zona[2]. El PNN Paramillo es el décimo más grande del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia y se ubica en el extremo norte de la cordillera occidental, con una extensión aproximada de 504 014 hectáreas. Abarca las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, con elevaciones de 100 a 3 900 m y alberga ecosistemas de bosque seco, bosque húmedo y páramos, en el sur de Córdoba y norte de Antioquia (Tejada de la Osa, 2004). El mono Hernández[3] sostuvo que las cuencas altas de los ríos Sinú y San Jorge se conectan con los bosques nublados de la cordillera Occidental. Se considera una región biogeográfica clave en el intercambio biótico con el oriente, el Chocó y América Central, lo que la convierte en un sitio importante para el estudio y conservación de la biodiversidad.

Bosques nublados en el interior del PNN Paramillo. Fotografías: Javier Racero-Casarrubia

Río Manso, ubicado en el corazón del PNN Paramillo.

Bosques nublados en el interior del PNN Paramillo. Fotografías: Javier Racero-Casarrubia

Teniendo en cuenta esta amplia biodiversidad, surge la necesidad de reflexionar sobre los mamíferos y sus usos. Primero por la gran riqueza de especies que se ha reportado[4], y segundo por las complejas relaciones que se presentan con las comunidades humanas (campesinos e indígenas), que sin lugar a duda plantean grandes retos para la conservación, más aún cuando el Sistema de Información Biológica de Colombia reporta para el país 551 especies, de las cuales 63 son endémicas (solo es posible encontrarlas en Colombia), 70 se encuentran bajo algún grado de amenaza y 82 son objeto de comercio (Ramírez-Chávez et al., 2024). Quiero aclarar entonces que las reflexiones expresadas en este diálogo son producto de mi experiencia y vivencias como guardaparques por casi una década en el PNN Paramillo, donde tuve la oportunidad de observar y documentar fenómenos socioambientales que afectan la conservación de los mamíferos en esta área fundamental para la biodiversidad en el sur de Córdoba.

Áreas protegidas de Colombia; se destaca el Parque Nacional Natural Paramillo en el departamento de Córdoba.

Habitantes del sur de Córdoba y el PNN Paramillo

Según el plan de manejo ambiental dentro del Parque Nacional Natural Paramillo y en su área de influencia, convergen varias culturas, con historias y tradiciones muy marcadas. Según dicho plan, los colonizadores paisas que huían de la violencia partidista buscaron refugio en él, y los de la cultura costeña buscaban acceder a tierras para actividades agrícolas y pecuarias. Así mismo, en el sur de Córdoba, se encuentra la etnia embera katío, considerada un pueblo milenario, que viven de la pesca y de los productos que provee el bosque, entre los que se incluyen distintos tipos de fauna silvestre que sirven de sustento.

Indígena embera katío y un campesino de la región del sur de Córdoba. Fuente: Fotos Archivo Fotográfico PNN Paramillo.

Explorando las razones detrás del consumo de “carne de monte”

Como se mencionó, la diversidad de flora y fauna en esta parte del departamento se debe al estado de conservación de sus ecosistemas, y la selva húmeda provee diferentes servicios ambientales (provisión, regulación, soporte y cultura). Dentro de los servicios de provisión se encuentra alimentos como la carne de animales silvestres, ya sea de reptiles, aves o mamíferos. El consumo de la carne de monte es una práctica arraigada en la cultura de las comunidades y es de gran relevancia cuando las especies tienen valor de uso, pues va más allá del manejo utilitario de la fauna silvestre. En este sentido, entramos en aspectos socioculturales donde subyacen elementos propios del folclore (tradiciones, creencias, mitos) (Seale, 2022) y la idiosincrasia de los habitantes de estas subregiones cordobesas. En esta oportunidad, centraremos la mirada en los mamíferos, uno de los grupos de vertebrados que quizás presentan mayor uso en el departamento de Córdoba.

La cacería de medianos y grandes mamíferos en el sur de Córdoba es una práctica de campesinos e indígenas que trasciende del aspecto cultural, lo que hace necesario analizar su dimensión económica. Los trabajos encontrados respecto al tema revelan el uso de 30 especies en total[5], que no solo representan el uso per se[6] de la carne de estos animales, sino también pone en evidencia las necesidades económicas de los habitantes, encarnadas en la escasez de alimento o proteína animal en determinadas temporadas del año. Esto convierte, en muchas ocasiones, a los mamíferos silvestres en la primera o única opción de carne para el sustento de las familias. Entonces, se insiste que más allá de las conexiones simbólicas, hay que considerar la importancia de estos territorios como despensa de carne para las comunidades, en especial de aquellas que tienen acceso limitado a la proteína animal.

La cacería de grandes mamíferos (Dicotyles tajacu) como fuente de carne de monte en la zona amortiguadora del PNN Paramillo. Fotografía: Javier Racero-Casarrubia.

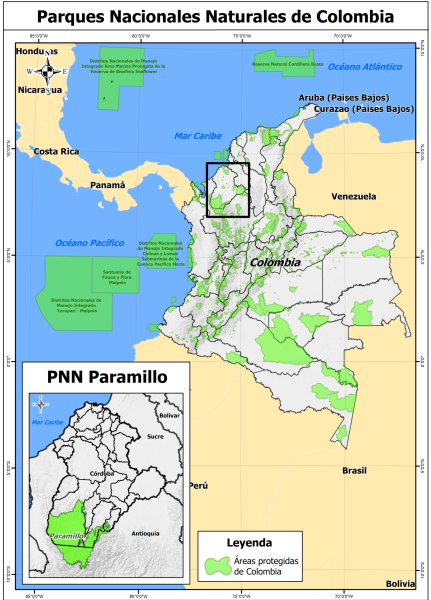

Si vamos más allá y observamos la cacería desde la subsistencia, podríamos argumentar que trasciende al plano de la inequidad social, la pobreza e incluso la marginalización (Duek e Inda, 2014)[7]. En otras palabras, esta situación refleja la fragilidad económica de las comunidades que se ubican en territorios donde la presencia del Estado es deficiente por no decir que nula[8]. Por ello, se encuentra en los recursos naturales un uso obligado para satisfacer necesidades. En este sentido, los mamíferos se convierten en un recurso que se usa en cualquiera de sus categorías (carne, comercio, mascota, medicinal, entre otros), por lo que es indiscutible la búsqueda, lo antes posible, de un equilibrio entre la necesidad inmediata de sustento con la conservación de las especies y sus hábitats.

En este sentido queda claro que las comunidades ven el territorio como una despensa natural, con tendencia hacia la degradación debido a la presión humana, tanto en el interior del PNN Paramillo como en su zona amortiguadora, problemáticas claramente identificadas en el Plan de Manejo Ambiental del área protegida[9]. Sin embargo, la histórica situación de orden público —donde el territorio ha sido objeto de disputa entre los grupos al margen de la ley y el Estado— ha generado una falta de gobernabilidad que ha favorecido flujos de población hacia estas áreas, afectando los ecosistemas. Actividades como la tala del bosque nativo, los cultivos ilícitos y la contaminación de las fuentes de agua afectan a los mamíferos y más a aquellos que dependen de buena calidad, amplia extensión del territorio y disponibilidad de presas. Estos fenómenos, a mi juicio, han contribuido a profundizar los vacíos de información, reflejados en los pocos trabajos de investigación sobre el uso de mamíferos y su estado de conservación, quizás porque la guerra ha sido una constante en esta zona. Por eso hay que entender que los escenarios de guerra no solo traen problemas sociales, sino que también perjudican los ecosistemas y la fauna silvestre (Gaynor et al., 2016), ya que las operaciones militares no solo desalojan a las personas, sino que también generan desplazamientos de animales e incluso la muerte de grupos que no tienen gran movilidad. Al respecto, autores como Lanjouw (2003) afirman que “la guerra altera los medios de producción y de subsistencia de las comunidades (…), lo que podría aumentar el consumo de carne de especies silvestres”.

Pese a los conflictos en el sur de Córdoba, el PNN Paramillo, sin lugar a duda, es un área crítica para la investigación y conservación de vertebrados (Ballesteros y Linares, 2005), como la danta de tierras bajas (Tapirus terrestris), el león de montaña (Puma concolor), el tigre mariposa (Panthera onca) y el oso andino (Tremarctos ornatus)[10]. Estas especies son casi exclusivas[11] o tienen distribución restringida a esta subregión del departamento. Por eso, es importante poner la mirada en estas zonas —más aún cuando las especies antes mencionadas son valores objeto de conservación del parque[12]—. También es urgente investigar qué está sucediendo con estas especies en el contexto socioambiental. Incluso, sería relevante ir más allá y entender cómo han sido afectados por la guerra[13].

Danta de tierras bajas (Tapirus terrestris) mantenida como mascota en los años ochenta en el municipio de Tierralta. Fotografía de Gertrudis Pacheco.

Una reflexión sobre el enfoque sociocultural y ecológico en la conservación de mamíferos

El fenómeno del uso y la conservación de los mamíferos del sur de Córdoba debe analizarse a partir de dos perspectivas: desde lo sociocultural y desde lo ecológico. Es fundamental evaluar qué dimensión predomina en esos contextos, pues puede ser una herramienta para la toma de decisiones en cuanto a la conservación de la fauna silvestre en general y a la disminución de la presión sobre los ecosistemas y las especies, sin dejar de lado las realidades socioeconómicas de esta subregión, más reconocida por la guerra que por los servicios ambientales que presta a todo el departamento. En estas zonas se produce el agua de los ríos Sinú, Tigre, Manso, Verde, Esmeralda y San Jorge, y el río Sinú y sus tributarios alimentan el embalse que opera la Hidroeléctrica de URRÁ, lo que le otorga un valor ecológico por los bienes y servicios ambientales que ofrece, además de su contribución al sector económico del país.

Por eso hay que entender que los escenarios de guerra no solo traen problemas sociales, sino que también perjudican los ecosistemas y la fauna silvestre (Gaynor et al., 2016), ya que las operaciones militares no solo desalojan a las personas, sino que también generan desplazamientos de animales e incluso la muerte de grupos que no tienen gran movilidad

Conclusión: grandes retos desde las instituciones gubernamentales

El PNN Paramillo tiene el gran reto de trabajar para solucionar los problemas ambientales que ponen en riesgo toda la biodiversidad que protege, incluyendo a los mamíferos presentes en sus diferentes ecosistemas. Para ello, debe integrar los conocimientos científicos y los tradicionales. En este sentido, las comunidades locales deben ser consideradas un aliado, para que las medidas propuestas sean efectivas y culturalmente aceptables. Por tal motivo, la participación comunitaria en la formulación y ejecución de estrategias de conservación es clave para garantizar la conservación de los ecosistemas y sus especies. Sin embargo, todavía hay que recuperar la gobernabilidad en medio del conflicto, que a mi parecer debe dejar de ser una excusa para accionar. El Estado debe hacer presencia en el territorio, pues la conservación de especies se perjudica por problemas estructurales propios del abandono estatal, reflejados en las comunidades que hacen uso de los recursos naturales.

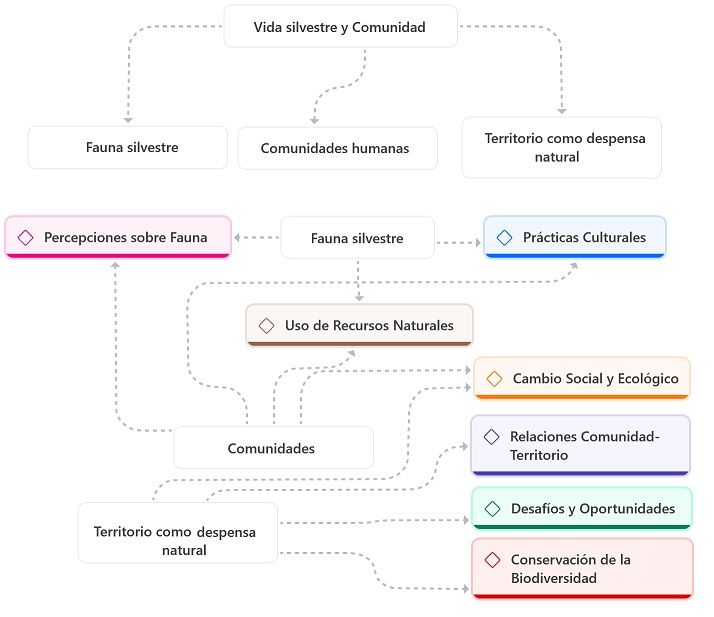

En resumen, debemos entender que existe una interdependencia entre la vida silvestre, el territorio y las comunidades humanas. El territorio es una despensa natural esencial para las comunidades, y la fauna silvestre está en el centro de esa relación y se vincula estrechamente con las prácticas culturales, las percepciones, los cambios sociales y ecológicos, que al final reflejan una conexión íntima entre las comunidades humanas y los ecosistemas que habitan.

Interacciones entre comunidad, fauna y territorio. Fuente: elaboración propia.

En concreto, invitamos a investigadores locales, regionales y nacionales, a las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el PNN Paramillo, y organizaciones no gubernamentales a poner su mirada en el sur de Córdoba para la investigación y conservación de los mamíferos muy mencionados, pero poco conocidos, que están en peligro por los procesos de transformación del territorio.

Agradecimientos

El autor agradece a Parques Nacionales Naturales de Colombia por permitir el uso de algunas fotografías presentadas en este documento, en especial a Juan Carlos Cuervo León, del Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental. De manera especial se dedica este escrito al guardaparques Pedro Hernández Hechavarria.

Referencias bibliográficas

Ballesteros-Correa, J. y Linares Arias, J. (2015). Fauna de Córdoba, Colombia. Fondo Editorial Universidad de Córdoba.

Chacón-Pacheco, J., Sánchez-Londoño, J., Villada-Cadavid, T. y Ballesteros-Correa, J. (2022). Actualización de la lista de mamíferos silvestres del departamento de Córdoba, Colombia. Biota Colombiana, 23(1), e966. https://doi.org/10.21068/2539200x.966

Parques Nacionales de Colombia (2024). Planes de manejo áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Recuperado de https://www.parquesnacionales.gov.co/entidad/planes-de-manejo-areas-del-spnn/

Duek, C., e Inda, G. (2014). La teoría de la estratificación social de Parsons: Una arquitectura del consenso y de la estabilización del conflicto. THEOMAI, 29, 155-175.

Gaynor, K. M., Fiorella, K. J., Gregory, G. H., Kurz, D. J., Seto, K. L., Withey, L., y Brashares, J. S. (2016). War and wildlife: Linking armed conflict to conservation. Frontiers in Ecology and the Environment, 14(10), 533-542. https://doi.org/10.1002/fee.1433

Giraldo Moreno, J. (2015). Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr

Humanez-López, E., Racero-Casarrubia, J. y Arias-Alzate, A. (2016). Anotaciones sobre distribución y estado de conservación de los cerdos de monte Pecari tajacu y Tayassu pecari (Mammalia: Tayassuidae) para el departamento de Córdoba, Colombia. Mammalogy Notes, 3(1), 24-29.

Lanjouw, A. (2003). Building partnerships in the face of political and armed crisis. Journal of Sustainable Forestry, 16(3–4), 89–110. https://doi.org/10.1300/J091v16n03_05

Ortiz-Hoyos, R., Racero-Casarrubia, J. y Chacón-Pacheco, J. (2014). Datos preliminares de Ateles geoffroyi (Primates: Atelidae) para el departamento de Córdoba, Colombia. Revista Latinoamericana de Conservación, 4(1), 46-51.

Racero-Casarrubia, J. y Arias-Alzate, A. (2015). Presencia y primeras fotografías del tapir de tierras bajas (Tapirus terrestris) en el Parque Nacional Natural Paramillo, Córdoba, Colombia. Tapir Conservation: The Newsletter of the IUCN/SSC Tapir Specialist Group, 24(33), 4-6.

Racero-Casarrubia, J. y Ballesteros-Correa, J. (2019). Percepción y uso de mamíferos silvestres por las comunidades locales en el entorno al embalse de la central hidroeléctrica URRÁ I, Córdoba, Colombia. Revista Etnobiología, 17(3), 20-32.

Racero-Casarrubia, J. y Ballesteros-Correa, J. (2024). Conocimiento tradicional de los mamíferos medianos y grandes en una zona de ocupación campesina del Parque Nacional Natural Paramillo, Colombia. Revista Facultad de Ciencias Básicas, 4(1), 1-10. https://doi.org/10.21897/18kaqt87

Racero-Casarrubia, J. y González-Maya, J. (2014). Inventario preliminar y uso de mamíferos silvestres por comunidades campesinas del sector oriental del cerro Murrucucú, municipio de Tierralta, Córdoba, Colombia. Mammalogy Notes, 1(2), 25-28.

Racero-Casarrubia, J. y Hernández, P. (2010). Notas acerca del estado de conservación y distribución de la danta Tapirus terrestris en el Parque Nacional Natural Paramillo. Tapir Conservation: The Newsletter of the IUCN/SSC Tapir Specialist Group, 19(2), 13-21.

Racero-Casarrubia, J., Vidal, C., Ruiz, O. y Ballesteros-Correa, J. (2008). Percepción y patrones de uso de la fauna silvestre por las comunidades indígenas Embera-Katíos en la cuenca del río San Jorge, zona amortiguadora del PNN-Paramillo. Revista de Estudios Sociales, 31, 118-131. https://doi.org/10.7440/res31.2008.08

Ramírez-Chaves, H. E., Leuro Robles, N. G., Castaño Rivera, A., Morales-Martínez, D. M., Suárez Castro, A. F., Rodríguez-Posada, M. E., Zurc, D., Concha Osbahr, D. C., Trujillo, A., Noguera Urbano, E. A., Pantoja Peña, G. E., González Maya, J. F., Pérez Torres, J., Mantilla Meluk, H., López Castañeda, C., Velásquez Valencia, A. y Zárrate Charry, D. (2024). Mamíferos de Colombia (v1.14) [Dataset]. Sociedad Colombiana de Mastozoología. https://doi.org/10.15472/kl1wh

Seale, A. L. (2022). Folklore as a tool for cultural resilience: The case of indigenous knowledge in the Amazon. Journal of Folklore Research, 59(2), 103-125. https://doi.org/10.2979/jfolkrese.59.2.03

Tejada de la Osa, H. (2004). Plan de desarrollo municipal. Tierralta-Córdoba 2004-2007. Alcaldía Municipal de Tierralta.

Notas de página

[1]Información más detallada sobre esta figura de conservación puede ser revisada en https://www.parquesnacionales.gov.co/nuestros-parques/pnn-paramillo/

[2] Las fuentes formales normativas que determinan estas áreas son: ley 165 de 1994, decreto Ley 2811 de 1974 (artículo 330), decreto 622 de 1977 (artículos 5 y 18), I decreto- Ley 3570 de 2011 (artículo 16), decreto- Ley 3572 de 2011 (artículos 2, 13 y 16) y el decreto 2372 de 2010.

[3] Jorge Ignacio Hernández Camacho (1935-2001) fue un naturalista, explorador, conservacionista y botánico colombiano. Sus investigaciones contribuyeron a la creación de algunos parques nacionales. Para más información es posible consultar el siguiente enlace: https://scmasblog.wordpress.com/2018/09/22/el-legado-del-mono/

[4] El trabajo de Chacón-Pacheco reporta 141 especies, con mayor riqueza en las subregiones Alto Sinú y San Jorge.

[5] Para interés de los lectores, este comentario hace referencia a los trabajos de: Racero-Casarrubia et al. (2008); Racero-Casarrubia y Hernández (2010); Ortiz-Hoyos et al. (2014); Racero-Casarrubia y González-Maya (2011); Racero-Casarrubia y Arias-Alzate (2015); Humanez-López et al. (2016); Racero-Casarrubia y Ballesteros-Correa (2019) y Racero-Casarrubia y Ballesteros-Correa (2024).

[6] Se utiliza el término para enfatizar que el uso de la carne de los mamíferos silvestres tiene una importancia intrínseca debido a su rol directo en satisfacer necesidades alimentarias, lo que justificaría la visión utilitaria.

[7]Los autores reflexionan sobre las desigualdades según la teoría social de Parsons, que justifica las desigualdades sociales […] y sugiere que son naturales y aceptables (Duek e Inda, 2014, p.174).

[8] Giraldo (2015), citando a Anthony Honoré, señala que la ausencia del Estado se manifiesta cuando se rompe el compromiso mutuo entre las instituciones y los ciudadanos para garantizar la satisfacción de necesidades esenciales, incluidas las biológicas y las relacionadas con la justicia.

[9] “El plan de manejo […] orienta las acciones hacia los objetivos de conservación y es esencial para utilizar efectivamente los recursos disponibles» (PNN de Colombia, 2024, p. 1).

[10] Estas especies son priorizadas por el área protegida y la CAR local, catalogadas como de alto interés para la conservación. Además, es importante mencionar que los grandes felinos generan conflicto con las comunidades locales por eventos de depredación de animales domésticos.

[11] Estas especies, debido a sus altos requerimientos de hábitats en cuanto a coberturas vegetales y disponibilidad de presas, es posible encontrarlas con mayor frecuencia en el sur del departamento, en el interior del PNN Paramillo y su zona amortiguadora.

[12] Un Valor Objeto de Conservación (VOC) es una especie, hábitat o elemento natural que se elige para representar la biodiversidad. La selección de un VOC se basa en características como la rareza, el atractivo, el riesgo de extinción o su importancia ecológica.

[13] Los campesinos e indígenas de estas zonas relatan eventos en donde mueren animales al accionar minas antipersonas o por bombardeos del Ejército nacional.