El conocimiento tradicional del paisaje en comunidades indígenas mexicanas

Gerardo Bocco

Investigador titular del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México (campus Morelia). Es geógrafo y especialista en geomorfología aplicada a cuestiones ambientales, con énfasis en el paisaje de pequeñas localidades rurales. Este trabajo se deriva de sus experiencias en campo, en comunidades nahuas, purépechas y mixtecas.

Introducción

En comparación con la labor académica en etnobotánica y etnoecología (y parcialmente en etnopedología), la investigación en conocimiento tradicional del paisaje es sustancialmente menor. Lo anterior puede constatarse en el importante número de publicaciones, así como en la existencia de varias sociedades científicas que se abocan a temas etnobiológicos en sentido amplio (etnobotánicos, etnozoológicos, entre otros). Se ha argumentado que esta diferencia se explicaría por varias razones. En primer lugar, por la fortaleza académica de las áreas de conocimiento en botánica, ecología y en sus aproximaciones al estudio del ambiente. En segundo lugar, porque se ha reconocido que la noción de paisaje es intrínsecamente más compleja que la de cualquier organismo, tal como el caso de una planta o animal. En tercer lugar, y si se tratara de denominaciones en idioma local, la detección y nomenclaturas en torno a paisaje hace aún más compleja la documentación y traducción en el contexto del denominado diálogo de saberes. Los sistemas y taxonomías biológicas están establecidas a nivel universal desde hace siglos; en tanto, por contraste, los sistemas clasificatorios del paisaje, incluyendo aquellos del terreno en los que se despliegan, no resultan fácilmente generalizables y pueden ser controversiales o confusos. Tal es el caso de una elevación, que podría denominarse sierra, serranía o lomerío, dependiendo del contexto en el que se usa. En cambio, una especie de pino recibirá la misma denominación en cuanto a género y especie independientemente del contexto.

En esta reflexión se hará énfasis en la complejidad que encierra el abordaje del conocimiento tradicional, local y, por lo general, indígena, sobre el paisaje. En primer lugar, se revisa de manera sintética este concepto y los enfoques que animaron su estudio. Luego se consideran los aportes al tema desde el conocimiento tradicional, con algún énfasis en las formas del terreno o geoformas presentes en el paisaje de que se trate. Finalmente, se proponen conclusiones y sugerencias para otros estudios, en especial, desde la geografía ambiental, campo emergente que se propone contribuir a cerrar la brecha entre la geografía física y humana[1].

El paisaje: riqueza y complejidad. La importancia del terreno y las geoformas

Foto 1. Terrazas agrícolas bajo diversos usos del suelo en laderas cercanas al Lago Titicaca, Bolivia. Prácticas milenarias basadas en conocimiento tradicional del paisaje. Fuente: fotografía tomada por el autor.

Tradicionalmente, el paisaje se ha definido, de manera laxa, como una porción del espacio (bien terreno, bien territorio) que puede ser percibida y reconocida por un observador. Una propiedad esencial que siempre se ha destacado es su carácter integral, es decir, que comprende componentes tanto biofísicos como sociales y culturales. De tal manera que elementos tales como el terreno y los suelos, la cubierta vegetal y el uso del suelo, idealmente, deben ser estudiados de manera interdisciplinaria. Lo anterior permite la comprensión de la aptitud o capacidad productiva de una porción de terreno desde la perspectiva del conocimiento local ambiental.

Sin embargo, en la práctica, ha sido difícil respetar estas aproximaciones y, en cambio, se ha parcelado el estudio de paisaje. Así, se han adoptado, por un lado, visiones ecológicas y físicogeográficas y, por otro, aproximaciones desde la geografía cultural y la antropología social. En el primer caso, se hace énfasis en los aspectos biofísicos, mientras que, en el segundo, en los sociales y culturales, comúnmente sin establecer vínculos coherentes, complementarios, entre ambas visiones.

Desde la geografía ambiental resulta pertinente examinar las ventajas y limitaciones de la ruptura entre la dicotomía naturaleza y cultura. Así, se ha retenido lo espacial como dimensión esencial e insustituible en el concepto de paisaje. En este sentido, se han adoptado dos formas de concebir el espacio. Por un lado, el espacio en tanto superficie continua, cuyas posibles homogeneidades y discontinuidades pueden ser detectadas y delimitadas mediante el análisis estadístico de sus variables. Por otro, el espacio concebido como una entidad estratificable en unidades ambientales relativamente homogéneas desde una o más variables explicativas a partir de la delimitación realizada por un intérprete, sea un productor local o un técnico externo a una comunidad.

El terreno constituye la base sobre la que se despliega un paisaje. Las aproximaciones desde el estudio de sus formas son variadas, lo cual explica, en parte, la falta del reconocimiento de su posible generalidad. Las geoformas pueden clasificarse, por su origen o expresión topográfica, desde los siguientes enfoques:

- Morfoestructural (morfolitológico o morfotectónico), para destacar la influencia del tipo de roca o fuerza desde el interior de la corteza que las originaron.

- Morfoclimático, para destacar la naturaleza de los ambientes bioclimáticos que las modelaron, en el pasado y el presente.

- Morfodinámico, para señalar las características de los procesos denudatorios[2] actuales, tales como la erosión hídrica o eólica, o gravitatorios, como podrían ser los deslizamientos o derrumbes.

- Morfográfico (formas de las laderas) y mofométrico (geometría de las laderas), de índole descriptiva de la expresión topográfica en el terreno, independientemente de su génesis.

Para propósitos prácticos, como en el caso de los estudios de suelos, cubierta y uso del terreno y del paisaje, se suele recurrir a este último enfoque, con alguna consideración de las características bioclimáticas actuales. A tal efecto, se puede hacer uso de dos sistemas clasificatorios de alcance general, a dos escalas espaciales (o niveles de resolución)[3]. Para el nivel de reconocimiento regional, y en particular a partir de su morfometría, las clases propuestas son: montaña (alta o baja), lomerío (alto o bajo), altiplanicie, valle, sistema de transición o de piedemonte y planicie. Para el nivel detallado, se reconoce la noción de toposecuencia, desde las porciones elevadas hasta el nivel de base: cima, ladera (divisible en clases de acuerdo con la inclinación de su pendiente), ladera de piedemonte y planicie acumulativa (nivel de base).

Estas clases permiten estratificar el espacio y proponer unidades básicas para la delimitación de las unidades, utilizando aproximaciones bien de vegetación (por su estructura arbórea, arbustiva o herbácea) o bien de uso del suelo (agropecuario, forestal o asentamiento humano e infraestructura). Este tipo de metodología permite comprender las características generales del terreno y paisaje desde el punto de vista técnico y, desde allí, aproximarse a la sabiduría campesina o conocimiento tradicional.

El conocimiento tradicional del paisaje mexicano y la noción “tierra”

Foto 2. Terraza agrícola en valle en la Mixteca Alta, Oaxaca, México. Cultivo de maíz de temporal (de secano, en milpa tradicional), arado con yunta de bueyes. Las terrazas antiguas en esa zona fueron datadas en al menos 2 500 años. Fuente: fotografía tomada por el autor.

Foto 3. Valle fluvial ubicado en la cuenca alta del río Pilcomayo, Bolivia. El lecho menor, con escurrimiento; el lecho mayor, ambos lados, muestra depósitos de cauce. Al centro y al fondo, flanqueado por laderas, un abanico aluvial (triangular) converge sobre el curso. Fuente: fotografía tomada por el autor.

Los estudios etnobotánicos, que a su vez nutren a los etnoecológicos y, en ciertos casos, a los etnopedológicos (también denominados etnoedafológicos), reconocen una trayectoria de al menos siete décadas. En buena medida, se ha debido al liderazgo impartido por destacados estudiosos tales como Alfredo Barrera y Efraím Hernández-Xolocotzi. En tanto, los trabajos relacionados con el conocimiento tradicional del paisaje, bajo diversas denominaciones, empezaron a publicarse en la década de 1980. Sin duda, antecedidos por reflexiones desde la agronomía y la edafología, que también nutrieron los posteriores trabajos en agroecología, bajo la influencia de excelentes científicos, tales como el ya mencionado Hernández-Xolocotzi.

Esta labor pionera encuentra un fértil entorno para su desarrollo en la Universidad Autónoma de Chapingo y en el Colegio de Posgraduados. El trabajo de Carlos Ortiz-Solorio y colaboradores desde los 80, a partir de su docencia e investigación edafológicas, se orienta hacia el conocimiento local en terreno, suelos y taxonomía; y su aptitud en el manejo agrícola tradicional. Es desde esta perspectiva que, primero, contribuyen a una clasificación mesoamericana de suelos, en colaboración con Bárbara Williams y, segundo, formulan el concepto y operan en la práctica una clasificación de “tierras”, es decir, entidades integrales desde la visión campesina. Para ello, utilizan técnicas de coinvestigación o investigación participativa en campo que permiten recopilar y documentar el conocimiento tradicional heredado en forma oral a través de las generaciones.

Es destacable el uso del término “tierra”, en el que se reconocen dos vertientes. En primer lugar, su uso coloquial en el medio rural mexicano hace referencia a una unidad integral, tanto de suelos y cuerpo natural, como del terreno y de las condiciones ambientales en los que se desarrollan. Asimismo, a las condiciones sociales y económicas bajo las cuales se manejan según su aptitud productiva. Estas características proporcionan un carácter dinámico a la noción de tierra y por lo tanto a su conocimiento tradicional.

En segundo lugar, al ser el concepto tierra una traducción casi literal del término land, se ha utilizado a nivel global por diversos organismos de Naciones Unidas para muchos de sus programas de apoyo a la agricultura y el ordenamiento del territorio. Además, se encuentra en la raíz del concepto paisaje en lenguas anglosajonas (landscape, por ejemplo). De tal manera que la noción tierra encierra una excelente aproximación a un objeto integrado para la investigación, tanto científica convencional, como tradicional. Es decir, se encuentra en el centro de la noción de conocimiento tradicional del paisaje en México. En otras palabras, es un término comprensible, y bajo el mismo significado, tanto para un campesino como para un académico estudioso del terreno, los suelos o la agricultura.

La noción tierra es esencial y por lo tanto ha recibido reconocimiento literal en diversos idiomas indígenas, tal como lu’um en maya yucateco, tlalli en náhuatl o echeri en purépecha. La riqueza de estas denominaciones es destacada por Pulido Secundino y Bocco (2016) para el caso de echeri en la comunidad de Comachuén, en la meseta Purépecha[4]. En su interpretación, Pulido, cuya lengua materna es el purépecha, señala que la raíz echeri designa, de manera escalonada y articulada, las siguientes categorías: planeta tierra, mundo; territorio, tierra, predio o parcela; terreno, suelo; suelo, polvo, lodo.

A modo de ejemplo, se presentan aquí algunos estudios de caso que permiten precisar el alcance de los conceptos tierra y paisaje descritos arriba. Ortiz y Gutiérrez (2001), en su trabajo en una comunidad otomí en el estado de Hidalgo, centro de México, documentan la diferenciación indígena de tres niveles de tierras[5]. A partir de un nivel general, diferencian las de labor de las de no-labor (por salinidad) sólo utilizadas para romeritos[6], e incluye un uso agrícola preferido para cada clase (tabla 1).

Tabla 1. Tierras de labor (en español y otomí) y uso agrícola preferido para cada clase. Fuente: adaptado de Ortiz y Gutiérrez (2001).

|

Clase de tierra de labor (español) |

Clase de tierra de labor (otomí) |

Uso agrícola documentado |

|

Lama |

Pehai |

Maíz, alfalfa, trigo y cebada |

|

Arenosa |

´Bomuhai |

Hortalizas |

|

Blanca |

T´axhai |

Maíz, alfalfa y maguey |

|

Tepetate |

Xidohai |

Jitomate y chile |

En otro estudio, los mismos autores describen tres niveles jerárquicos y una nomenclatura de las clases de tierras (en español y náhuatl) en una comunidad matlatzinca en el Estado de México[7]. Como en el caso anterior, el primer nivel es general (en este caso, denominado la tierra de todos); el segundo nivel diferencia las tierras de labor de las de no-labor; y el tercer nivel incluye las clases reconocidas y denominadas por los campesinos: dos clases de tierras negras, una amarilla, una arenosa, una chinampa[8] y una de no-labor. En ambos casos, su orientación preponderante es hacia la etnoedafología, en tanto uno de los caminos posibles para los trabajos sobre clases campesinas de tierra.

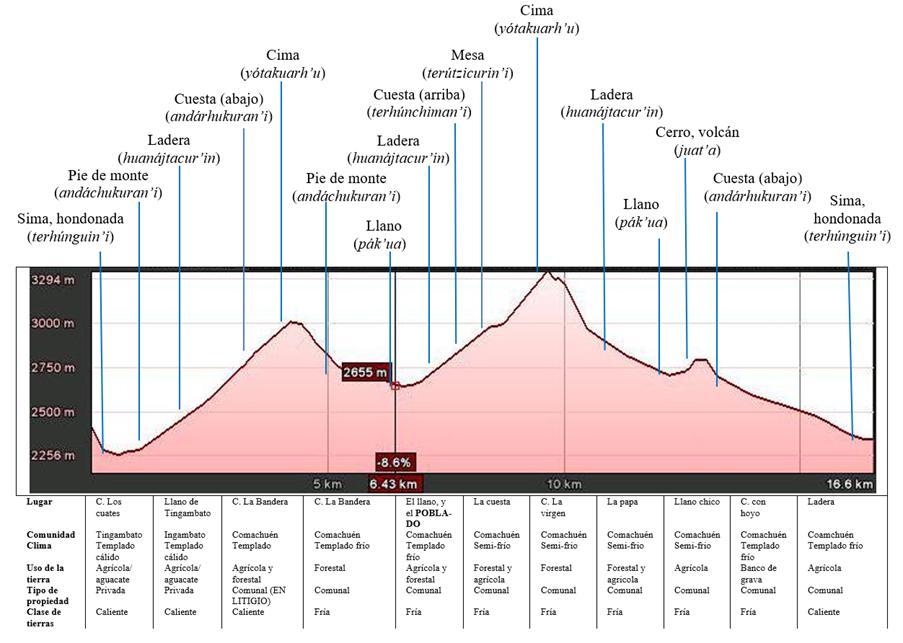

Desde una perspectiva etnogeográfica en Comachuén, Pulido formula el concepto de unidades de paisaje locales (UPL) para aludir a las unidades de diferenciación del territorio en función de rasgos fisiográficos y de localización altitudinal. Asimismo, define clases de tierra locales (CTL) a partir de criterios ambientales y de calidad de uso (ver una síntesis, que incluye la nomenclatura en purépecha, representada en figura 1). Pulido precisa que las UPL se reconocen a partir de tres variables: 1) geoformas propiamente dichas acompañadas de sus propiedades ambientales, 2) clases de tierra locales (aptitud) y 3) por parajes. Estos últimos, denominados con un nombre de lugar o topónimo, es decir, un nombre propio, único, y que por lo tanto no pertenece a una clase (tabla 1). En general, la noción de paraje no se documenta en este tipo de estudios. Pero al igual que la palabra “tierra”, este es un término muy utilizado en zonas campesinas en México y otros países de América Latina. Dependiendo de cómo y para qué se utilice, dicha denominación cumple un papel muy importante en los territorios bajo agricultura tradicional para aludir tanto a pertenencia (apego) como a delimitación del territorio.

Figura 1. Perfil fisiográfico y principales geoformas identificadas desde el conocimiento local en Comachuén, meseta Purépecha, Michoacán. Fuente: tomado de Pulido y Bocco (2016). Se usa con autorización de la revista Investigaciones Geográficas.

En estos ejemplos se presenta la documentación, a partir del trabajo de campo participativo, de las categorías campesinas derivadas del conocimiento tradicional de sus tierras, y se incluyen propiedades de sus suelos y la capacidad productiva de los mismos. Todos ellos encierran, en el marco de una cuidada sencillez, una gran complejidad, conocimiento y sabiduría local.

«Es destacable el uso del término “tierra”, en el que se reconocen dos vertientes. En primer lugar, su uso coloquial en el medio rural mexicano hace referencia a una unidad integral, tanto de suelos y cuerpo natural, como del terreno y de las condiciones ambientales en los que se desarrollan. Asimismo, a las condiciones sociales y económicas bajo las cuales se manejan según su aptitud productiva. Estas características proporcionan un carácter dinámico a la noción de tierra y por lo tanto a su conocimiento tradicional».

Foto 4. Sierra y planicie en región preandina, en el noroeste de la Argentina, bajo clima templado con lluvias en verano. Al fondo, sobre la sierra, cubierta de matorral; sobre la planicie, un mosaico agrícola de temporal, parcelas en descanso, y cubierta vegetal remanente de tipo arbustivo/arbóreo. Fuente: fotografía tomada e intervenida por el autor.

Conclusiones para el debate

En este texto se han presentado de manera concisa algunos argumentos sobre el conocimiento tradicional del paisaje como una modalidad del conocimiento tradicional ambiental en zonas campesinas o indígenas. El trabajo se concentra en México por tratarse de un territorio de gran diversidad cultural y geográfica. Entonces, es un caso ideal para abordar el tema desde la geografía ambiental. Sin duda, la bibliografía internacional ofrece un sinnúmero de estudios igualmente valiosos.

Hay algunos temas que merecen un comentario final y tal vez alguna sugerencia para posteriores estudios más amplios. Un tópico que ha destacado entre muchos interesados en el tema es la necesidad (o no) de validar este conocimiento o sabiduría por parte de la ciencia convencional. Más allá del criticismo que ha emergido por considerar este requerimiento como inconveniente o innecesaria, cabe señalar dos cuestiones. La primera es que el conocimiento tradicional no es estático sino extremadamente dinámico, tal cual el caso en cualquier dominio de la cultura. La segunda sugiere que este dinamismo suele estar acompañado de un diálogo entre diferentes modalidades del conocimiento, entre la sabiduría y la ciencia convencional, construyéndose así una ciencia híbrida, transdisciplinaria, al calor del diálogo de saberes en diferentes ambientes de trabajo, comunitarios, académicos y técnicos.

Otro tema que se toca sólo de manera tangencial en este trabajo es la dimensión práctica del conocimiento tradicional del paisaje. Desde hace al menos 40 años, un nutrido sector académico en ciencias naturales, sociales e ingenierías, no sólo ha aceptado la solidez del conocimiento tradicional. Además, ha postulado que, en la mayor parte de los casos, los planes y programas de conservación de recursos y ordenamientos territoriales en zonas campesinas, no pueden prescindir del aporte de este conocimiento tanto para definir los problemas como para proponer soluciones viables.

No hemos abordado aquí el tema de la cartografía campesina, que se realiza mediante métodos tales como la etnografía para alimentar sistemas de información geográfica participativos (SIG-P). Sin embargo, son un corolario a los argumentos esgrimidos, en especial a partir de los estudios de caso reseñados. Se trata de herramientas muy poderosas, pero que deben basarse en técnicas igualmente sólidas de recopilación y documentación del conocimiento, en especial si la información se presenta en idioma local.

Por otro lado, la etnoedafología o etnopedología sólo se ha incluido de manera superficial, en el marco de los sistemas campesinos de tierra. Sin embargo, el corpus ofrecido por esta disciplina es abundante y de gran solidez. Sus especialistas han desentrañado indicios contenidos en pinturas y documentos tanto prehispánicos en lenguas indígenas, como en el español de la colonia temprana. Además, han contribuido de manera sustantiva al fortalecimiento de planes y programas de conservación de suelos y control de su degradación.

De igual manera, sólo se ha mencionado, sin profundizar en el tema, el enfoque etnogeográfico, que alberga al etnopaisajístico, poco conocido en el medio académico mexicano, pero que puede ser útil para fundamentar la integralidad y la dimensión espacial del conocimiento del paisaje. Muy cercano al mismo, y tampoco de uso común en agronomía o geografía, es el enfoque etnofisiográfico, más cercano a la geografía cognitiva y a la lingüística.

Para concluir, es necesario enfatizar que el tema que nos ocupa merece atención por parte de una multiplicidad de actores, académicos y comunitarios. Se trata de herramientas muy poderosas para comprender dimensiones ambientales específicas. Asimismo, sería conveniente que el enfoque etnoecológico, tan común en nuestro medio, pueda ser contrastado y enriquecido con los señalamientos contenidos en este texto.

Agradecimientos

El trabajo se realizó en el marco del proyecto DGAPA “América Latina y la historia ambiental: tramas intelectuales, redes y actores en el Antropoceno. 1940-2020”. Me gustaría hacer unos agradecimientos para las personas y entidades que posibilitaron este documento. En primer lugar, agradezco la eficiencia y cordialidad en el trabajo editorial de los colegas de la Universidad de los Andes (Colombia) y, en especial, los comentarios críticos de los revisores. Reconozco la labor de la maestra Raquel González García, a cargo del Centro de Documentación del CIGA, mi entidad académica, por su apoyo en la búsqueda de bibliografía. En especial, agradezco los conocimientos que generosamente me han trasmitido el Dr. Juan Pulido Secundino, durante ya un par de décadas, y el maestro Israel Hernández López, los últimos años, en el contexto de nuestra colaboración y amistad. Ambos hablantes de sus lenguas maternas (purépecha y chinanteco respectivamente) han influido de manera sustantiva en mi visión y sensibilidad en torno al conocimiento tradicional del paisaje.

Notas de página

[1] Por ello, se incluyen una serie de sugerencias bibliográficas que podrían ser del interés de los lectores al final de este texto, para invitar a la profundización de los temas que se tratan aquí. De ser preciso, pueden ser solicitadas en formato digital al autor del artículo.

[2]Este término hace referencia a la erosión o desplazamientos de materia sólida a causa de fenómenos naturales como lluvias, heladas o vientos viertes.

[3]Según la propuesta de Zinck (2016), mencionado en las sugerencias bibliográficas al final del artículo, en el formato PDF.

[4] El pueblo purépecha habla variantes pertenecientes a la familia lingüística tarasca. Se encuentran en el estado de Michoacán, en la región norcentral de la entidad. Esta área se ubica entre los 1 600 y 2 600 m s. n. m. y se le denomina P’orhépecheo o Purhépecherhu, que significa “lugar donde viven los p’urhé”. Para mayor información consultar: https://atlas.inpi.gob.mx/purhepecha-etnografia/

[5] Los otomíes del estado de Hidalgo se autodenominan hñähñü. Para mayor información consultar: https://sic.gob.mx/ficha.php

[6] El romerito —Suaeda torreyana S. Watson— es una planta arbustiva que forma parte de la variedad de los quelites. Su nombre deriva del náhuatl quilitl, que significa “hierba comestible”. Es muy resistente a la salinidad en suelos; constituye un platillo tradicional de la gastronomía mexicana. Para mayor información consultar: https://www.mexicodesconocido.com.mx/romeritos.html

[7] Matlatzinca es el término con que los mexicas designaron a este pueblo. En náhuatl, lengua de los mexicas, significa «los señores de la red» o «los que hacen redes”. Para mayor información consultar la página web del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI): https://www.gob.mx/inpi.

[8] La palabra chinampa, proviene del náhuatl chinampan o “en la cerca de cañas”. La chinampa es un método de cultivo que se utilizaba por los mexicas para ampliar el territorio en lagos y lagunas del Valle de México y en las que cultivaban flores y verduras. Para mayor información consultar: https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/la-agricultura-en-chinampas